«Наука может быть создана только теми, кто насквозь пропитан стремлением к истине и пониманию. …» (А. Эйнштейн)

– Людмила Николаевна, с какого времени ваша жизнь связана с наукой?

– Со времен получения образования в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина. В 2001 году я поступила на биологический факультет. Выбранная мной специальность называлась «Биология». Это была научная специальность, на которой готовили специалистов с квалификацией «Биолог. Преподаватель биологии и химии». Начиная с третьего курса, нашу группу разделили на две специализации: «Ботаника» и «Генетика». После этого каждый студент должен был выбрать себе научного руководителя для будущей дипломной работы. За два предыдущих года я «прикипела душой» к ботанике, поэтому очень обрадовалась, когда Бойко Владимир Иванович (на тот момент доцент кафедры ботаники, кандидат биологических наук) согласился направлять и вдохновлять меня в научных изысканиях. В итоге дипломную работу «Анатомия коры некоторых древесных бобовых» я защитила на «отлично».

– Когда же судьба привела вас в Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси?

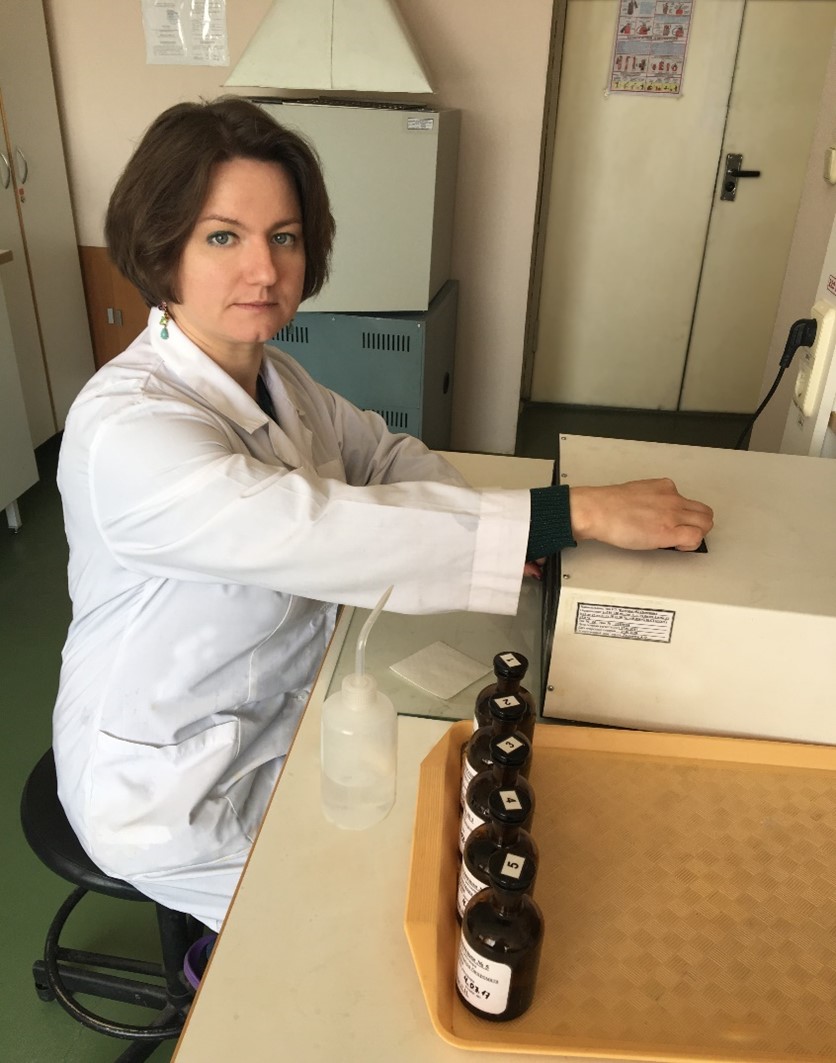

– Еще на пятом курсе университета. Так случилось, что Шурхай Степан Федорович (доцент кафедры химии, кандидат биологических наук), который также являлся заведующим сектором биохимии и физико-химических методов исследований лаборатории № 1 агробиологии ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси», искал лаборанта. Я подумала, что академический институт – это, пожалуй, лучшее место, куда можно направить все свои знания и молодую энергию. Честно признаюсь, что практики в школе, как мне показалось, готовили больше к рутине педагогических будней, что мне в целом не импонировало, а вот «живая наука» манила и привлекала гораздо сильнее. Как вы понимаете, свой путь в Институте я начинала с работы лаборантом. Однако мне уже тогда поручали писать статьи и тезисы докладов, заниматься подготовкой патентов лаборатории. После получения диплома о высшем образовании (с отличием), меня приняли в лабораторию №2 биохимии на должность младшего научного сотрудника.

– Вы являетесь кандидатом сельскохозяйственных наук. Аграрная тематика – это ваш осознанный выбор, учитывая, что вам всегда нравилась ботаника?

– Вы знаете, и да, и нет. Наш Институт, что очевидно из названия, имеет два основных вектора научных изысканий – сельское хозяйство и экология. В реальности же эти направления неразрывны, что чётко показано в научно-исследовательских работах наших сотрудников. Учитывая весь опыт, что я накопила за время работы в лаборатории, неудивительно, что ко мне пришло осознание важности получения качественной продукции сельскохозяйственного производства с помощью главного инструмента в этом деле – науки. Формированию «курса» научных интересов также способствовал приход на место заведующего лабораторией Сатишура Виктора Андреевича, который являлся специалистом в области агрохимии и занимался проблематикой использования нетрадиционных органических удобрений в растениеводстве. А любовь к ботанике никуда не делась (смеется).

– С какими трудностями вы столкнулись при подготовке диссертации? Какой тематике она была посвящена?

– В 2012 году при поступлении аспирантуру с легкой руки Лапы Виталия Витальевича, директора РУП «Институт почвоведения и агрохимии», академика НАН Беларуси, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, я была передана под чуткое руководство Серой Таисии Михайловны – заведующего лабораторией органического вещества почвы, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента. Диссертация в области агрохимии, над которой мы работали четыре года, – «Агроэкономическая эффективность применения отходов биогазовой установки и грибного производства под сельскохозяйственные культуры на дерново-подзолистой супесчаной почве», была защищена через год после окончания аспирантуры. Считаю, что мне очень повезло: Таисия Михайловна является не просто «штучным» профессионалом, но таким же «штучным» человеком, а это в свою очередь идеальное сочетание качеств для ученого. Из трудностей при подготовке диссертации могу отметить трудозатратность полевых работ – это связано и с внесением органических удобрений вручную на делянки, и с уходом за посевами, и некоторыми другими нюансами. Большая благодарность дорогим коллегам по лаборатории, которые помогли мне со всем справится.

– Изменилась ли тематика и область научных интересов с тех пор?

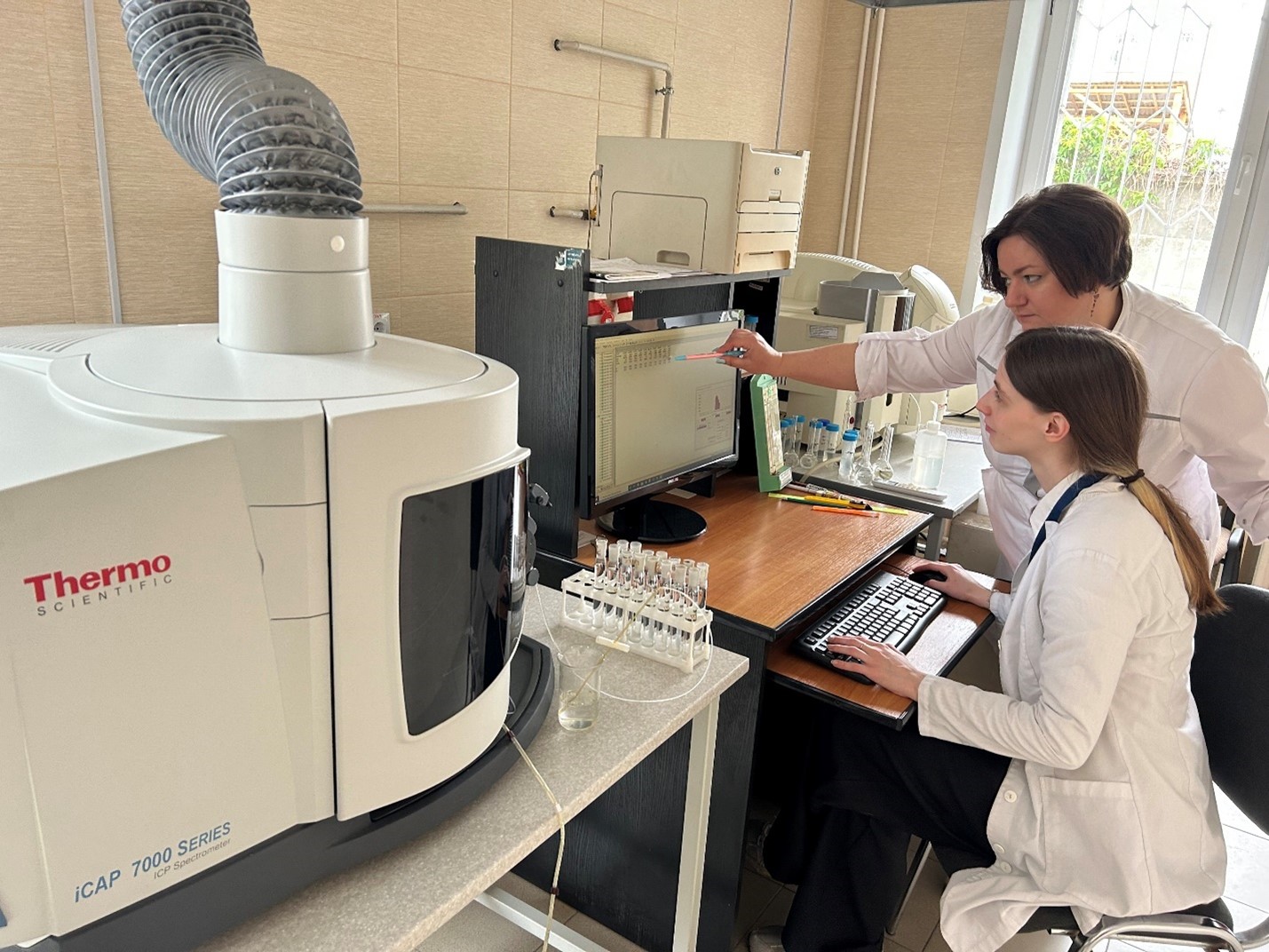

– В существенной мере изменилась. Тематика научных исследований лаборатории постепенно сместилась в сторону изучения загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, что было продиктовано актуальными проблемами нашего региона. Справедливо, что в 2021 году наименование лаборатории было преобразовано в Лабораторию биогеохимии. Пристальное внимание стало уделяться вопросам влияния антропогенной деятельности на накопление элементов-загрязнителей в природных компонентах – почвах, растениях, лишайниках, грибах. В то же время лаборатория не отказалась от проблематики рационального аграрного производства. Научные изыскания направились в лоно приоритетных и востребованных для государства направлений – точного и органического земледелия. После перехода Андрея Николаевича на должность заместителя директора по научной работе и передачи руководства Лабораторией биогеохимии в мои руки сформировавшиеся научные векторы продолжают поддерживаться и развиваться. В 2022 году лаборатория получила аттестат аккредитации на аналитические испытания содержания химических элементов в почвах и грунтах. Это существенное обстоятельство, которое значительно повышает уровень лаборатории и является важным элементом ее престижа. Аккредитация методик и имеющиеся компетенции наших сотрудников позволили освоить новое направление работы – проведение локального мониторинга почв и грунтов. Мы оказываем предприятиям и организациям республики не только научное сопровождение по организации локального мониторинга, но и проводим повторные плановые аналитические исследования. Кроме этого, в лабораторию могут обратится юридические и физические лица по вопросам химических исследований почвы, воды, растений, удобрений и др.

– На ваш взгляд, как должна выглядеть оптимальная схема организации работы в лаборатории?

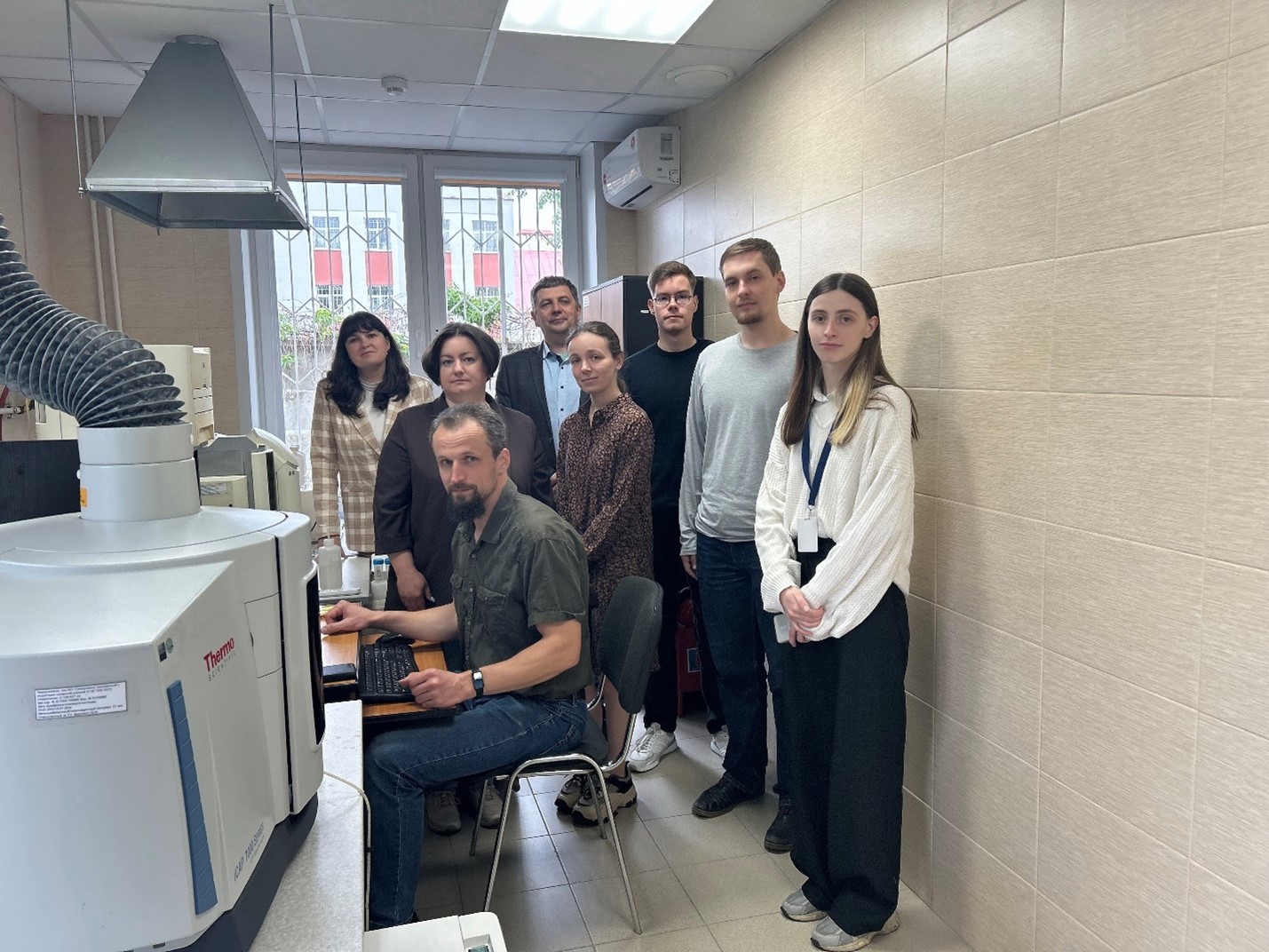

– Мне импонирует тон, заданный директором нашего Института. Для проведения научно-исследовательских работ, которыми руководит (как видите, Николай Васильевич выполняет не только административную работу), он предпочитает выезжать на объекты исследований, засучив рукава и смахнув пот со лба, отобрать несколько десятков проб. Такой подход считаю наиболее правильным, особенно когда обработкой данных анализов и подготовкой отчетных материалов предстоит заниматься самой. Не считаю также зазорным поработать в лаборатории с пробами и помыть посуду, навыки пока не растеряла (смеется). Так как в Институте наши сотрудники проводят бóльшую часть дня, в отношениях с коллегами пропагандирую принцип: «Приходить в Институт в хорошем настроении, и уходить домой в хорошем настроении». Считаю главными признаками крепкой сплоченной команды отзывчивость, взаимовыручку, ответственность, дружелюбие, организованность, активность.

– Как вы считаете, актуальная ли на сегодняшний день проблема привлечения молодежи в науку?

– Как и в любой другой сфере, динамика численности молодых кадров нелинейна и это реальность, к которой стоит относиться философски. На этот процесс влияют многие факторы. Не секрет, что в условиях высокого уровня развития любой сферы жизни ключевые показатели наиболее высоки. С момента начала становления независимой Беларуси положительные изменения в притоке молодежи в науку очевидны. Однако считаю, что государственная политика в этом процессе имеет существенное значение. Например, программы грантового финансирования научной деятельности позволяют обеспечить баланс между участием государства и свободой научного поиска, а также снизить вероятность «утечки мозгов». Важна также популяризация науки для формирования общественного мнения об ученых, как об элите социума. Желание принадлежать к престижной социальной группе превосходит заинтересованность в материальном вознаграждении и рождает здоровую конкуренцию.

– Близко ли вам такое мнение: на первом месте должна быть прикладная наука, фундаментальные исследования – второстепенны?

– Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разбираться. В основе окружающего нас мира лежат природные явления, обусловленные своими законами. Сначала человек захотел понять по какому принципу они работают (фундаментальная наука), а потом стал думать, как их использовать и управлять ими (прикладная наука). В итоге человечество получило научно-технический прогресс. Вывод таков: с постижением мира, развивались технологии и благополучие человека. Тогда зададим себе резонный вопрос: настолько ли важна сегодня фундаментальная наука, ведь ответов получено много, результаты достигнуты колоссальные, может просто пользоваться тем, что уже есть? Пытливый человеческий ум ответит: «нет предела совершенству», да и нужно найти лекарство от рака и победить старение. А пока решения не найдены, обе «науки» будут работать в связке, и никак иначе. Фундаментальные исследования не подразумевают гарантированный или скорый результат, а также не всегда практикоориентированы. Неоспоримо одно: фундаментальная наука априори есть и будет основой для прикладной.

– Что бы вы пожелали своим коллегам, руководству, молодым ученым?

– Прежде всего, хочу всех поздравить с прекрасным событием – 25-летием Института. Мы прошли разный путь в науке: кто-то давно идет, а кто-то недавно присоединился. Помните, как было радостно, когда мы наконец-то получили свой «дом» – небольшой, но теплый и уютный? Теперь его стены не просто греют, но и верят в нас, а мы ему храним преданность и верность. Дорогие коллеги, пусть в ваши окна почаще заглядывает солнце и одаривает хорошим настроением, неиссякаемым вдохновением и энергией. Творческих вам успехов на пути к достижению целей! И отдельно молодым ученым: ничего не бояться, пробовать, искать, быть активными и настойчивыми. У вас все обязательно получится!!!